作者 罗伯特·惠特克(Robert Whitaker) 记者,作家。著有关于精神病学历史的书《美国病人》(Mad in America)和《流行病剖析》(Anatomy of an Epidemic)。

2022年4月30日发表于Mad in America

译者:庄凯歌

译者简介:二级心理咨询师,就职于摆渡(上海)咨询策划工作室。

原文标题:Thomas Insel Makes A Case for Abolishing Psychiatry

托马斯·英塞尔(Thomas Insel)的著作《治愈:我们从精神疾病到心理健康的道路》(Healing:Our Path From Mental Disease to Mental Health)获得了相当多的媒体关注,鉴于他担任国家心理健康研究所(National Institute for Mental Health 缩写为NIMH)所长13年(2002年至2015年),这倒也不出意外。

就我个人而言,这本书出版以来,我一直在考虑它的重要性。我专注于一个比较特别的课题:关于精神科药物长期影响的研究。

任何医学学科和公众之间必然存在一个基本的契约。

人们期望医学专业人士能诚实地提供那些关于医疗干预的风险和益处的科学发现,如果研究显示正在做的治疗使远期疗效恶化,那么医学专业人士有义务将这些结果告知公众,并重新考量其疗法。

在很长一段时间里,精神病学都未能履行这一协议,而英赛尔有机会用这本书来弥补这一失败。

一旦“美国精神科医生”告知公众,有一段研究历史讲述了精神科药物如何使远期结果恶化,那么考虑到这种新理念,我们的社会就会有动力寻找药物的替代品作为一线疗法。

01、英赛尔承诺调查难题

精神病学的传统历史讲述了1955年抗精神病药物的引入,如何开启了一场精神药理学革命,这是护理领域的一大进步。

据说从1988年百忧解的上市开始,这场革命随着第二代精神科药物的开发又向前迈进了一步。

此后,精神病药物的处方飙升,与此同步的是,社会中精神疾病的负担非但没有减少,反而明显增加了。

最明显的标志可以在政府残疾数据中看到。

根据英赛尔的书,由于精神障碍而领取社会保障金(SSI或SSDI付款)的成年人,数量从1987年约125万增加到2007年近400万,直至现在约为600万。

通常,医学取得巨大进步——以及接受该疾病治疗的人数的增加——会减轻该疾病引发的社会负担。但事实恰恰相反。

在书的第一章中,英赛尔指出,在精神卫生服务支出增加的同时,残疾人数增加,自杀人数增加,死亡率上升,精神病患者比普通人群早死15到30年。

这种恶化是如何发生的?

治疗的急剧增加与残疾的急剧增加之间的相关性揭示一个明显的调查因素:

服用精神科药物的长期影响是什么?它们总体上是否改善了远期疗效和服用者的功能?还是出于某种原因,会产生相反的影响?

这是一个对公共卫生至关重要的问题,对每个可能考虑服用精神科药物的人来说都很重要。

从长远来看,精神科药物会如何影响人们呢?

2015年3月,电影制片人凯文·米勒(Kevin Miller)为了正在制作的纪录片《来自RX一代的信》(Letters from Generation RX),采访了托马斯·英塞尔,并向他询问了我的书《流行病剖析》(Anatomy of an Epidemic)中介绍的“精神科药物科学”。

以下是英赛尔当时所说的话:

他坦言观察到尽管抗抑郁药,抗精神病药和其他精神安定药或精神药物——这些是过去二三十年来广泛使用的药物类别——使用量大幅增加,但很难证明发病率相应下降,即以残疾或死亡率,自杀率来衡量。

现在,我们可以质疑,那些用对了药,药量准确,且疗期足够长的精神病人,是否真的被挽救了生命,并且减少了残疾。

我们每个人都见过那些得到妥善救治的人,是药物挽救他们的生命。但在服用精神科药物人口层面上,这个结论却未必成立。

这是一个诚实的回应。当时,英赛尔正在验证的这个问题,对社会和我们的公众健康都非常重要。

2015年,当凯文·米勒(Kevin Miller)告诉我英赛尔的回应时,我感到片刻的乐观。社会重新思考精神科医疗的可能性在那一刻迫在眉睫。

英赛尔甚至不需要回顾我在《流行病剖析》中报道的全部研究。即便他只是回顾了我在书中引用的NIMH资助的研究,并将NIMH的发现公之于众,也会将促使社会深刻思考并转变对这些药物的优点看法。

我们社会使用精神科药物的未来掌握在他手中,在他的第一章《治疗》中,他提出了我在《流行病剖析》中试图研究的难题。

他写道,心理健康结果恶化与治疗增加之间存在惊人的相关性,他将研究是什么会导致了这样。

但他的书中却对这个问题的答案语焉不详。

02、抗精神病药

其实答案呼之欲出:就是长期服用精神科药物导致的。至少看起来是这样。

在20世纪50年代中期引入抗精神病药后,临床医生开始谈论现在出现在庇护所医学中的“旋转门综合症”。

首次发作的患者将出院,然后像经过旋转门一样成群结队地返回,这导致NIMH在1970年代资助了四项研究,以评估抗精神病药物是否增加了慢性精神障碍疾病。

结果如下:

Bockoven报告说,在庇护医学中,抗精神病药物开始使用后接受治疗的患者,出院患者的再住院率更高,并且药物治疗的患者也比1955年之前治疗的患者更“依赖社会”。

Carpenter,Mosher和Rappaport分别报告了一年,两年和三年结束时未用药患者的优越结果,这导致Carpenter在马里兰州贝塞斯达的NIMH临床研究机构进行研究,写道:

“我们提出,抗精神病药物可能使一些精神分裂症患者更容易在未来复发,而不是让疾病自然疗愈。”

到这个时候,研究人员正在致力研究由抗精神病药引起的“适应性”大脑变化。

这些药物阻断大脑中的多巴胺受体,大脑通过增加其多巴胺受体的密度来做出反应。

两名加拿大研究人员在研究了他们的服药物患者后得出结论,这种药物诱导的多巴胺超敏性“导致运动障碍和精神病症状。一个含义是,已经发展出这种超敏反应的患者的精神病复发倾向不仅仅是由疾病的正常过程决定的。”

这种对大脑如何“适应”抗精神病药物的解释,为药物治疗增加了长期的精神障碍这种现象,提供了生物学上的解释,从而为Bockoven,Carpenter,Mosher和Rappaport报告的研究结果提供了因果解释。

随后出现了更多这样的发现。

世界卫生组织在两项研究中比较了三个“发展中国家”(印度,尼日利亚和哥伦比亚)的远期疗效与美国和其他五个发达国家的结果,发现三个发展中国家的结果要好得多,只有16%的精神分裂症患者定期接受抗精神病药治疗。

接下来,《美国精神病学杂志》的长期主编南希·安德烈亚森(Nancy Andreasen)在一项针对精神分裂症患者的大型MRI研究中报告说:

随着时间的推移,服药抗精神病药的患者的脑体积会缩小,并且这种收缩是伴有阴性症状恶化、功能障碍增加以及五年后认知能力下降。

加拿大研究人员菲利普·西曼(Philip Seeman)在1970年代通过增加多巴胺受体的密度来帮助充实大脑对抗精神病药物的反应,他报告说,这种适应性反应是抗精神病药“随着时间的推移而失败”的原因。

然后是Martin Harrow和Thomas Jobe报告中的发现。

在1970年代后期,在NIMH的资助下,他们启动了一项长期研究,对200名被诊断患有精神分裂症或其他精神障碍的患者进行了长期研究,其中大多数人正在经历第一次或第二次精神病发作。

所有人都在医院接受了抗精神病药物的常规治疗,出院后,哈罗和乔布定期评估他们的情况以及随访他们是否在使用抗精神病药物。

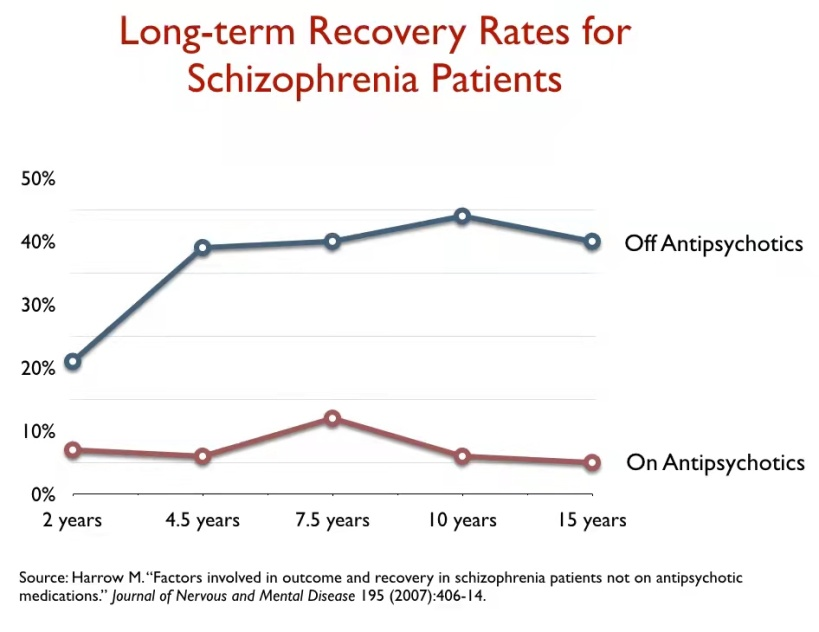

他们发现,那些在第二年停止服药的人,结果与那些坚持服药的人截然不同,并且在15年结束时,不服用药物的患者的恢复率比药物依从性患者高出八倍(40%对5%)。

哈罗在美国精神病学协会2008年会议上宣布:“我的结论是,长期不使用抗精神病药物的精神分裂症患者比服用抗精神病药物的患者具有显著更好的全脑功能,”

(译者:上图《精神分裂症患者的长期康复率》,蓝线为未服药的患者,红线为服药患者)资料来源:Harrow M影响未服用抗精神病药物的精神分裂症患者预后和康复的因素195(2007)406-14

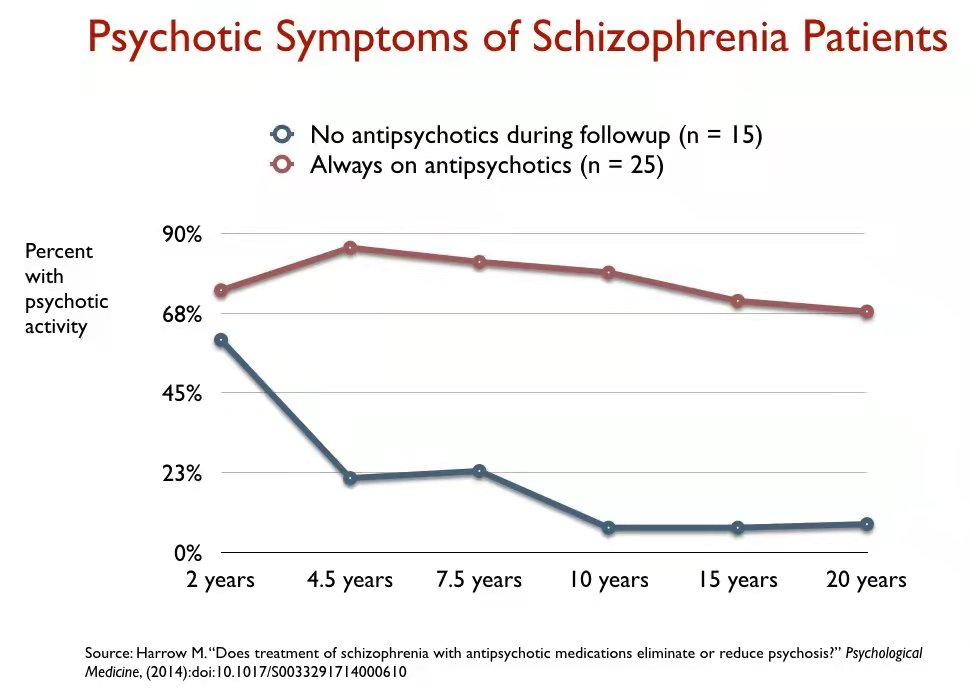

哈罗和乔布还报告说,服药依从性好的患者比停止服药的患者更有可能长期处于精神病状态,而停止治疗的未服药患者预后更好。

哈罗和乔布认为药物引起的多巴胺超敏反应可能是导致结果差异的一个原因。

(译者:上图,精神分裂症患者发病状态图表,红线服药依从性好的患者,蓝线,不服药的患者资料来源:Harrow M 精神分裂症药物的治疗能消除或减少精神病吗《心理医学》(2014):doi:0.017***)

在过去的二十年里,在荷兰、芬兰、澳大利亚、丹麦和德国对精神病患者进行的长期研究都表明,不服用抗精神病药物的患者康复率更高。

同样,抗精神病药物的使用者也会讲述这些药物是如何长期“损害功能恢复”的。

03、抗抑郁药

抗抑郁药的历史大致相同。

在引入这类药物之前,重度抑郁症——这一发现来自对住院患者的研究——被认为是一种发作性疾病。患者预后良好,一半遭受第一次发作的患者也许永远不会因抑郁症而再次住院。

然而,在引入抗抑郁药后,至少有一些临床医生观察到,使用这些药物似乎会导致该疾病的“年度化”。

在20世纪70年代,一位荷兰研究人员在研究了94名抑郁症患者的病史,其中一些人服用了抗抑郁药,有些人没有服用抗抑郁药,得出的结论是:

系统性的长期抗抑郁药物,无论是否使用ECT,都会对生命抑郁症的复发性产生矛盾的影响。换句话说,这种治疗方法与周期持续时间的增加正相关。

在20世纪80年代,许多研究发现,接受抗抑郁药治疗的抑郁症患者的复发率很高,以至于NIMH召集的一个专家小组得出结论,与旧的情绪障碍研究相反,“新的流行病学研究[已经]证明了这些疾病的复发性和迁延性。”

两项NIMH研究在门诊接受治疗的“真实世界”患者中,随后证实这确实是药物患者的长期疗程。

2004年,Rush及其同事为118名门诊患者提供了丰富的情感和临床支持,“专门用于使临床结果最大化”,只有13%的人康复并保持良好状态。

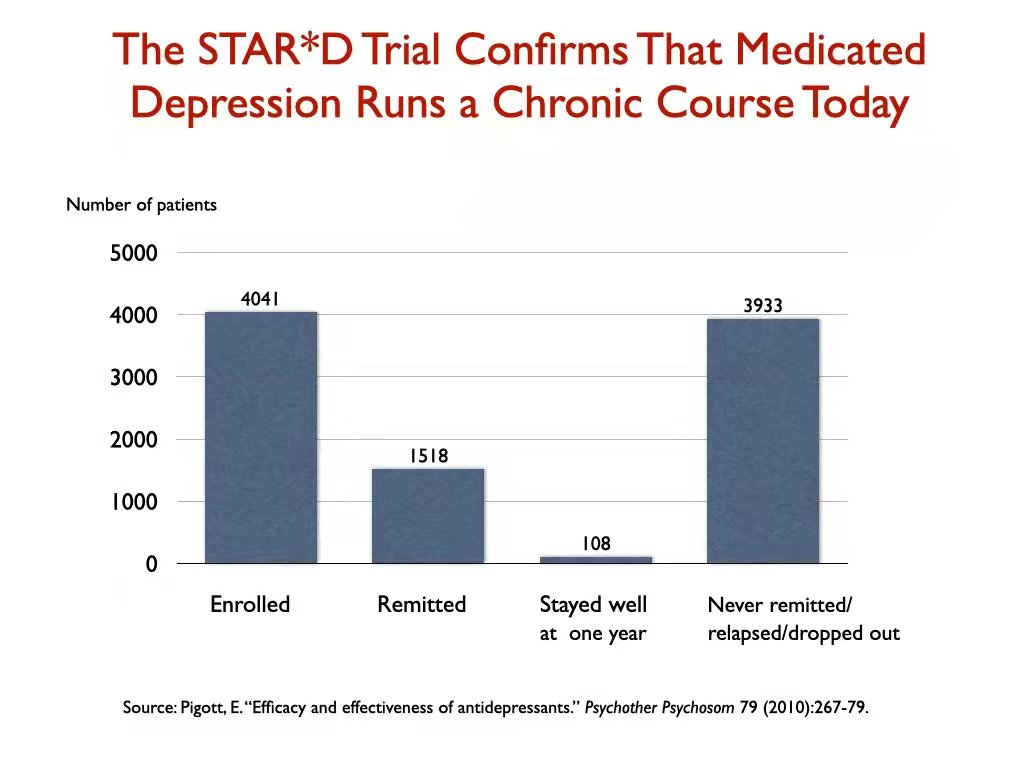

接下来,在NIMH的STAR* D试验中,该试验被誉为有史以来最大的抗抑郁药试验,进入试验的4041人中只有108人进入重审并一直保持良好状态,直到一年的随访结束。

只有3%的康复率;另外97%要么失联,要么复发,要么在一年结束前退出。

(译者: STAR*D 试验证实,药物治疗的抑郁症在今天是一个慢性过程注册人数4041,能联系上的1518,一年后康复的108,失联或者退出的3933.资料来源:Pigott E“抗抑郁药的功效和有效性”。Psychother Psychosom 79(2010)

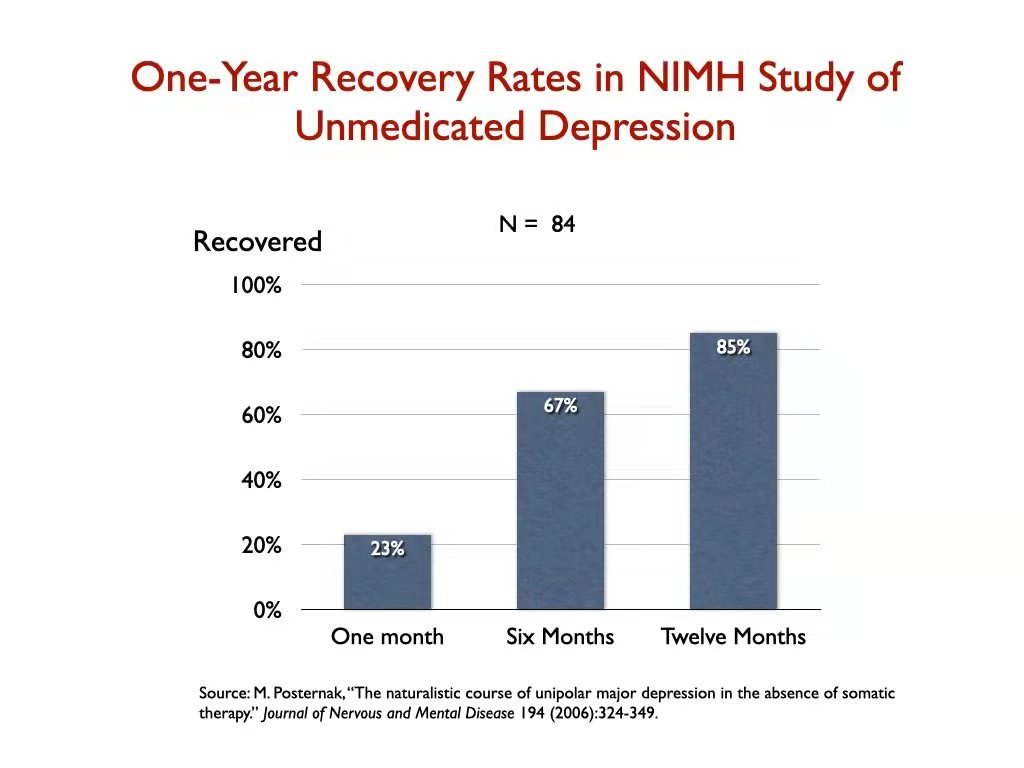

这个3%的康复率与NIMH资助的试验的结果形成鲜明对比,该试验试图确定现代未经治疗的抑郁症的长期过程。在这项研究中,85%的人在一年结束时康复。

“如果多达85%的没有躯体治疗的抑郁症患者在一年内自发康复,那么任何干预措施都很难证明比这更好的结果,”研究人员总结道。

(译者注:未经治疗的抑郁症患者康复率,一个月23%,6个月67%,12个月85%

来源:M. Posternak,在没有躯体治疗的情况下单相重性抑郁的自然过程

神经和精神疾病杂志194(2006))

过去35年的大量研究比较了药物和无药治疗患者在较长时间内的结果。以下是这些发现的简短概述:

*在 20 世纪 80 年代进行的一项 NIMH 研究中,将抗抑郁药丙咪嗪与两种形式的心理治疗和安慰剂进行了比较,在 18 个月结束时,认知治疗组的保持良好率最高(30%),丙咪嗪暴露组的保持良好率最低(19%)。

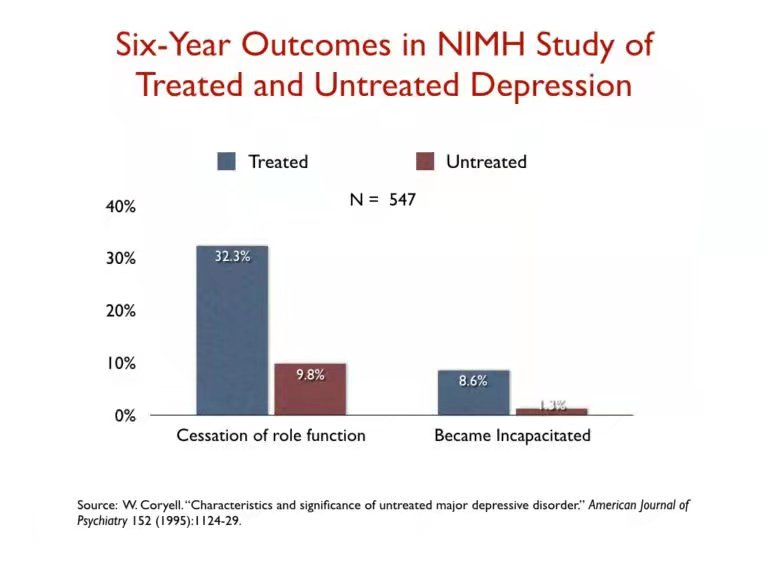

*在一项NIMH研究中,比较了接受这种疾病治疗的抑郁症患者和那些逃避治疗的抑郁症患者的六年结果,那些接受“治疗”的人遭受“主要社会角色”的“停止”的可能性是未经治疗的群体的三倍,并且成为“无行为能力”的可能性几乎是其“无行为能力”的七倍。

*世界卫生组织对15个城市的抑郁症患者进行的一项研究发现,在一年结束时,那些接受精神药物治疗的人的“总体健康状况”更差,并且比那些没有接触过这种药物的人更有可能仍然患有“精神疾病”。

*加拿大一项针对1281名因抑郁发作而患有短期重度抑郁的人的研究确定,服用抗抑郁药的人中有19%继续长期抑郁,而从未服用过这种药物的人中只有9%。

*在一项对加拿大9508名抑郁症患者进行的为期五年的研究中,服药患者平均每年抑郁19周,而未服用药物的患者则为11周。

*两项对被诊断患有抑郁症的患者的长期结局的综述发现,在服用抗抑郁药9年(美国研究)和20年(瑞士研究)后与较差的结果相关。

(译者:NIMH研究抑郁症治疗六年与未治疗结果数据,红色未治疗的,蓝色经过6年治疗的,角色功能的终止:蓝色32.3%;红色9.8%, 丧失行为能力:蓝色8.6%;红色1.3%

资料来源, W.Coryell未经治疗的重度抑郁症的特征和意义。美国精神病学杂志 152(1995)

随着这些发现的积累,由意大利精神病学家Giovanni Fava领导的研究人员指出,SSRI抗抑郁药诱导的药物变化可能是“长期抑郁症结果黯淡”的可能解释。

这些药物可能“通过增加对抑郁症的生化易感性,长期恶化了疾病的进展。使用抗抑郁药物可能会将疾病推向更恶性和治疗无反应的过程。“Fava写道。

在2011年的一篇论文中,美国精神病学家Rif El-Mallakh观察到,最初接受抗抑郁药治疗的抑郁症患者中,有40%现在处于慢性抑郁的“治疗抵抗”状态。

“持续的药物治疗可能会诱发与药物最初产生相反的过程,”他写道。这可能“导致疾病恶化,停药后持续一段时间,并且可能无法逆转。”

鉴于这些文献,毫不奇怪,严重抑郁症现在是美国15至44岁人群残疾的主要原因,并且在一个又一个广泛使用SSRIs的国家中,由于情绪障碍而导致政府残疾的人数随着这些药物使用的增加而同步增加。

04 、儿童和青少年兴奋剂

在20世纪90年代初,NIMH开展了所谓的ADHD儿童多模式治疗研究(MTA),以评估兴奋剂的长期影响。

在14个月结束时,由ADHD专家用兴奋剂治疗的青少年比那些随机接受行为治疗的青少年(没有安慰剂组)的ADHD症状减少,这被视为兴奋剂为被诊断的年轻人提供长期益处的证据。

然而,研究并没有结束。

NIMH研究人员继续跟踪这些年轻人,在这次随访期间,如果他们愿意,他们可以自由地使用或停用兴奋剂药物。

在三年结束时,服用兴奋剂“不是有益结果的重要标志,而是恶化的标志”。

也就是说,在24至36个月内使用药物的参与者实际上比那些不服用药物的人在该间隔期间表现出增加的症状。

在三年结束时,服用药物的年轻人的犯罪率也较高,并且比未服药青年人身高更矮,体重更轻。

在六到八年结束时,结果大致相同。

药物使用“与更严重的多动冲动和对立违抗性疾病症状有关”,并且具有很大的“整体功能障碍”。

服用药物的年轻人也更有可能被诊断出患有抑郁症或焦虑症。

正如NIMH调查人员之一后来承认的那样,“我们原以为儿童服药时间更长会有更好的结果。但事实并非如此。没有有益的效果,没有。”

澳大利亚和魁北克的长期ADHD研究也发现,用药治疗的年轻人比没有兴奋剂治疗的青少年更糟糕。

05、接连暴击

可以看出,对研究文献的回顾讲述了抗精神病药和抗抑郁药如何增加它们用于治疗的疾病的迁延性,也讲述了至少一些研究人员如何试图解释糟糕的结果,生物学解释为什么会这样。

兴奋剂作为ADHD的治疗方法也未能通过长期测试。苯二氮卓类药物也是如此;在现代,双相情感障碍的结果也同样恶化。

在MIA资源页面上可以找到关于抗精神病药,抗抑郁药,苯二氮卓类药物,双相情感障碍的多药治疗和青少年ADHD兴奋剂的更长的研究列表,列表里有100多篇期刊文章。

这些研究彰显了这些结果。

但这些历史在英赛尔的书中都找不到。

精神病学教科书和NIMH的网站也缺少这段历史。

在NIMH网站上搜索Martin Harrow,什么也没发现。

搜索STAR*D,你会发现一份关于短期结果的新闻稿,其中讲述了抗抑郁药的“特别好的结果”,这些药物“突出了高质量医疗的有效性”。

你不会在网站上找到的是,记录中用抗抑郁药治疗的一年后,患者的住院率为令人沮丧的3%。(事实上,这些信息隐藏在报道一年结果的期刊文章中。)

NIMH网站也没有告知其父母,在MTA研究中,药物使用是第三年末“恶化”的标志,并且在六年结束时服用兴奋剂的人有更严重的ADHD症状,并且功能受损更多。

这是美国心理健康状况不佳的真正根源:包括NIMH在内的精神病院机构在精神科药物优点相关的信息方面并不是个诚实的中介。

事实上,自从美国精神病学协会在出版DSM-III时采用疾病模型对精神疾病进行分类以来,它就向公众讲述了一个故事,促进该模型和精神科药物的处方,无论该故事的元素是否基于纯良的科学。

我们被告知,主要的精神疾病是由大脑中的化学失衡引起的,抗精神病药和抗抑郁药可以修复这些失衡,就像糖尿病的胰岛素一样。

我们被告知,DSM中的主要疾病已被证实为离散疾病,那些对此持怀疑态度的人就像是平坦地球协会的成员。

当SSRIs和非典型抗精神病药进入市场时,我们被告知它们是“突破性的药物”。

这些都不是真的,然而我们的社会却围绕着这种虚假的叙述理念而组织起来,精神科药物的处方飙升,从年轻人到老年人,各个年龄段。

随着这种情况的发生,社会中精神疾病的负担急剧增加。

今天,这个故事的大多数元素,至少在精神病学研究圈子里,都被抛弃了。

化学失衡的故事现在被嘲笑为几十年前失宠的假设,精神病学时报前主编罗纳德·派斯(Ronald Pies)将其描述为“都市传说——从来都不是由见多识广的精神科医生认真提出的理论。”

DSM-IV工作组主席艾伦·弗朗西斯(Allan Frances)以及该领域的其他知名人士,包括英赛尔和他在NIMH的前任史蒂文·海曼(Steven Hyman),承认手册中的疾病从未被验证为离散疾病,且诊断类别被恰当地理解为结构型。

在《治愈》一书中,英赛尔承认,第二代精神科药物实际上并不比第一代更好,认为它们是“突破性药物”的概念在一段时间前就被搁置了。

从1980年代末开始,我们社会围绕的理念已经崩溃。

然而,精神科药物的处方仍在继续,精神病学将药物短期研究的结果吹捧为其有效性的证据,而隐藏长期研究的结果,现在维持着这项事业。

如果研究文献中发现的科学叙述被告诉公众,这些药物不仅不会解决,反而诱导了化学失衡,并且研究人员指出这种药物副作用可能是增加长期患病和功能受损的风险的原因, 那么精神病学将不得不完全重组其医疗护理。

这是精神病学作为一个行会无法跨越的桥梁。

开药是精神病学的主要治疗行为,如果药物造成长期伤害,那么这个行业会怎么做?

这个职业需要把这段历史放在视线之外,甚至放在自己之外,所以它没有出现在精神病学教科书或继续医学教育的研讨会上。

通过隐藏这段历史,该领域不仅打破了与公众的契约,而且打破了与自身——与每个处方者和所有进入该领域的人——的契约。

然而,人们本可以希望,以NIMH前主任的身份写书的英赛尔敢于越过这座单行线的桥。

他有机会将行业转向一个新的方向,同时,为我国更好的“心理健康”制定一个真正的路线图。

他是霸凌了讲坛,NIMH没有像美国精神病学协会那样受制于同一公会。

NIMH(国家心理健康研究所)由公众资助。

我们资助了哈罗和乔布精神分裂症患者远期疗效的研究;我们资助了STAR*D试验;我们资助了兴奋剂的MTA研究。

作为资助者,我们应该被告知这些研究的远期疗效,并将结果昭告天下。

这就是NIMH和Thomas 英赛尔欠我们的。

06、搜索解决方案

2015年,丽莎·科斯格罗夫(Lisa Cosgrove)和我出版了《影响下的精神病学》(Psychiatry Under the Influence),这本书源于我们在哈佛大学萨夫拉伦理中心(Safra Center for Ethics)担任研究员期间,当时我们正处在一个专门研究“制度腐败”的实验室里。

在民主社会中,人们的期望是,服务于公共利益的机构——对于医学学科来说尤其如此——将遵守道德标准。

我们写道:

我们的社会认为医学是一种崇高的追求,因此它期望医学专业人士超越可能导致其误入歧途的经济影响。

公众期望医学研究人员在设计研究和数据分析时保持客观;结果将以准确和平衡的方式报告;医学界将把患者的利益放在第一位。

在2009年的一篇文章中,哈佛大学公共卫生学院(Harvard School of Public Health)伦理学教授丹尼尔·威克勒(Daniel Wikler)讲述了不遵守这一标准的一门医学学科不配保留其在社会中的特权地位。

他写道:

医疗完整性的损失不仅仅是一个细节,而是对行医的核心攻击。

医学声称自己是一种职业而不是一门手艺,用一定程度的自治和自主权来成为值得信赖的专家,其基础是保证这种信任不会错位。

在这种情况下,医疗完整性的侵蚀是彻底的。

过去是未来的前奏,精神病学不会改变它在这方面的行为。它不会告诉公众研究结果,NIMH也不会。这些研究结果会破坏公众对精神科药物的信心。

这就是为什么英赛尔的书提出了废除精神病医学的理由,或者更恰当地说,将精神病学从对我们生活的这个领域的权威地位上移除。

我们的社会需要把信任和权威放在那些会讲述这项研究的人身上,放在一个不依赖于精神科药物的组织或机构身上。

这就是英赛尔的书留给我们的从“精神疾病到心理健康”的路线图。我们需要有我们可以信任的领导力,告诉我们精神科药物优点的真相。

声明:本站内容与配图转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与权利人取得联系,稿费领取与侵权删除请联系我们,联系方式请点击【侵权与稿费】。

求助问答

最新测试

16937 人想测

立即测试

17341 人想测

立即测试

828140 人想测

立即测试

14300 人想测

立即测试

75009 人想测

立即测试